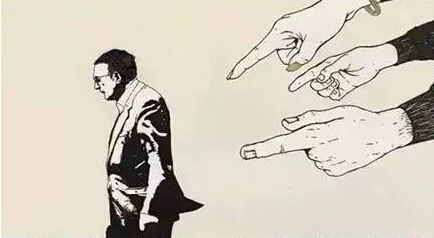

一则关于心理咨询师因过度共情而陷入中度抑郁的新闻引起了不少人的关注。从业15年,治愈上千名患者的林默医师,却因过度共情导致认知系统崩盘,最严重时能记起来访者的痛苦细节,却忘了女儿的生日。这不禁让人深思,共情本是好事,可为何会变成这般模样?难道我们一直以来对共情的理解都有误吗?

心理学中有个“情感海绵效应”,说的是过度共情的人就像吸满水的海绵,不断吸收他人负面情绪,直至不堪重负。就像朋友小夏,同事每次离婚吵架找她哭诉,她又是安慰又是帮忙分析,可等自己想倾诉时,同事却冷漠回应。现实中太多人混淆“共情”与“代劳”边界,看到亲戚抱怨孩子成绩就帮忙补课,听到朋友吐槽伴侣就彻夜长谈,刷到网络事件甚至代入到吃不下饭。我们总以为多一份共情就能多温暖一人,可这样无节制地共情,难道不是在过度消耗自己吗?最后只会让自己先陷入黑暗呀。

值得注意的是,过度共情在家庭关系里也常见。上小学的小丫,看到妈妈拉着脸做饭,就开始反思是不是自己做错了,饭桌上表现乖巧,饭后还主动询问。可妈妈其实压根没不开心。孩子本就敏感,父母情绪易影响他们,虽说共情父母是好事,但过度了对孩子也是种负担呢。所以,感同身受在这里可不见得就是全然的好事呀。

玩梗来说,这共情要是没个度,那就不是温暖别人的小火苗,而是把自己给烧没了的大火球咯。

曾在知乎有个高赞提问:“为什么我越帮别人,别人越不把我当回事?”答案一针见血:“因为你让别人习惯了用情绪索取,却忘了教他们自己承担。”前同事阿琳就是例子,部门新人总以“不懂”为由推棘手任务给她,她心软接手,加班收拾烂摊子,结果项目出错被批,新人还甩锅。这就是过度共情带来的后果呀,我们以为自己在拯救别人,实际上是让别人有了依赖,最后自己还落得个吃力不讨好。难道这样的“拯救”真的是我们想要的吗?

更关键的是,在很多情况下,我们过度共情去帮忙,别人可能并不领情,还觉得理所当然。就像创业者张一鸣早期要求团队完全理解用户,结果产品陷入“过度迎合陷阱”,日活暴跌。我们不能一味地去当那个“拯救者”,得让大家都学会自己承担呀。

总结一下就是,别老想着拯救全世界,先顾好自己才是真,不然最后可能连自己都拯救不了咯。

神经科学发现,当人过度共情时,大脑镜像神经元会持续放电,导致“情绪寄生”现象。斯坦福大学实验显示,观看他人痛苦视频超过20分钟的受试者,前额叶皮层活跃度下降37%,决策失误率飙升58%。这就好比陷入了“替代性创伤”,像《局外人》中默尔索的困境,分不清他人痛苦与自己心跳。这“情绪镜像的认知污染”可真是个大坑呀,难道我们能不警惕吗?

还有呢,过度共情本质是将他人当作心理容器,这就是“自我投射的认知暴政”。就像弗洛伊德治疗“安娜·O”时发现的情况。而且过度共情还可能遭遇“道德绑架的认知瘫痪”,特蕾莎修女晚年日记揭露,当试图背负所有苦难时,也会陷入困境。所以说,共情这事儿,里面的门道多着呢,一不小心就掉进陷阱啦。

玩梗来讲,这共情的陷阱就像路上的坑洼,不注意看路就会摔个大跟头呀。

总之呢,共情是个好东西,但可别让它泛滥成灾,扰乱了我们自己的情感节奏。我们要学会把握好共情的度,别让它变成消耗自己、拖累自己的负担。同时,也要警惕那些共情带来的认知陷阱,这样才能让共情真正发挥它温暖他人又不伤害自己的作用呀。

那么,大家在生活中有没有过因为过度共情而让自己陷入困境的经历呢?不妨来聊聊哦。

鼎泽配资-股票配资专业-炒股配资平台选-股票配资平台官方版提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:重庆配资网万物云是当中的佼佼者

- 下一篇:专业的股票配资一览表办理基金销售业务的机构